Von Quacksalbern und Zahnbrechern

0 KOMMENTARE

22. November 2022 – Im soeben erschienenen Zolliker Jahrheft 2022 befasst sich Richard Humm mit der ärztlichen Kunst in früheren Zeiten. Wir publizieren eine gekürzte Version seines Textes. Nach der Lektüre ist man froh um die moderne Medizin.

Der deutsche Schriftsteller Johann Peter Hebel (1760–1826) schildert in einer seinen Kalender-Geschichten die Machenschaften eines Quacksalbers: «In einem schwäbischen Dorfe erkrankten ein Hufschmied und ein Schuster kurz nacheinander an hohem Fieber. Nachdem ihre Krankheit trotz strikter Bettruhe nicht abklingen wollte, schickten ihre Frauen nach dem ‹Onkel Doktor›, auf dass er ihre Männer raschestmöglich wieder heile.

Nachdem der Doktor den Hufschmied gründlich untersucht hatte, empfahl er dessen Frau, ihm in den nächsten Tagen nur Sauerkraut zum Essen vorzusetzen. Beim Schuster verordnete er nach einer gründlichen Untersuchung das gleiche Vorgehen.

Nach einigen Tagen genas der Hufschmied; der Schuster jedoch verstarb nach kurzer Zeit. Da schrieb der Onkel Doktor in sein Rezeptbuch: ‹Sauerkraut gut für Hufschmiede, aber nicht für Schuster.›»

Chirurgie galt als Handwerk

Die damaligen Chirurgen verstanden sich auch als Zünfter und fanden in einer handwerklich orientierten Innung zusammen. In Zürich, wo sie die «Gesellschaft zum Schwarzen Garten» bildeten, gehörten sie zur Zunft «Zur Schmiden», zu der auch die Schwertfeger (Waffenhersteller), die Glocken- und Zinngiesser, die Schlosser und die Sarwürker (Hersteller von Panzerhemden) zählten.

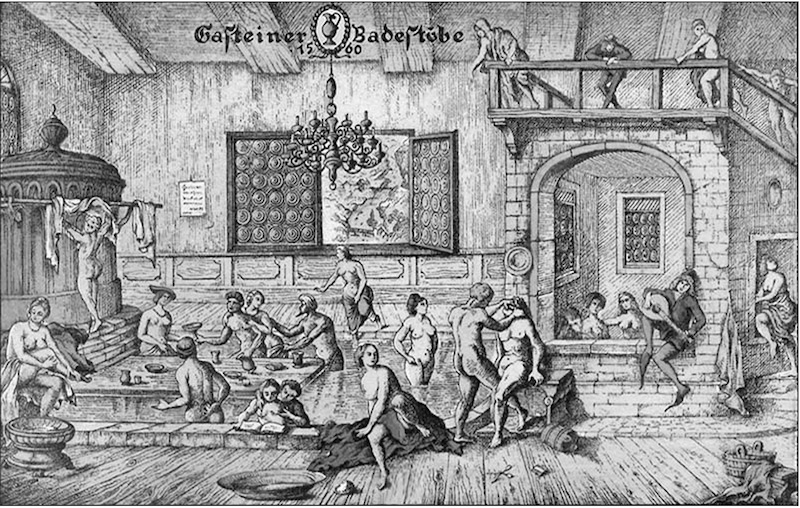

Ebenfalls zur Gilde der Chirurgen gehörten die Bader und Scherer. Erstere waren Betreiber der öffentlichen Badeeinrichtungen oder «Schwitzstübli», da es in den Wohnhäusern noch keine Bademöglichkeiten gab. In den grossen Zubern genossen die Menschen nicht nur das warme Wasser; oft assen und tranken sie auch von einem in der Mitte liegenden Brett.

Neben der Bereitstellung des warmen Badewassers in hölzernen Bottichen – teilweise angereichert mit Heilkräutern und Essenzen – besorgten sie nach dem Bad auch das Massieren sowie die Versorgung kleiner Wunden, schröpften, liessen zur Ader und zogen Zähne.

Mancherorts genossen die Bader erstaunliche Vorrechte: Sie waren von unentgeltlich auszuübenden öffentlichen Ämtern und von Abgaben befreit und durften gratis Holz für Feuerungs- und Bauzwecke schlagen. Daneben war ihnen erlaubt, durch die Herstellung von Seife und den Verkauf von Badehüten aus Stroh Nebeneinkünfte zu erwirtschaften. Während Jahren führten die Bader einen erbitterten Kampf gegen die Scherer – den späteren Barbieren. Streitpunkte waren meist das Haareschneiden, das Rasieren und das Versorgen von Wunden.

Die ersten Ärzte in Zollikon

Laut dem Werk «Das alte Zollikon» behalf sich «das Landvolk – das im Allgemeinen zu allen Zeiten nur im äussersten Notfall und oft, wenn es zu spät ist, an den Arzt sich wendet – mit seinen Hausmitteln, die z.T. durch lange Erfahrung erprobt waren, z.T. aber auch auf Aberglauben beruhten. Für schwerere Fälle waren natürlich die Dörfer in der Nähe der Stadt in günstigerer Lage. So wird man in Zollikon schon in alter Zeit die Hülfe der Ärzte von Zürich in Anspruch genommen haben.»

Ein Fall fand sogar Eingang in die chirurgischen Schriften des Zürcher Stadtarztes Johann Conrad von Muralt: «Ein 18järige Frau von Zolliken hat den linken Fuss mit siedigem Wasser verbrannt und ist in den ersten Tagen von dem Arzt versäumt, hernach mit scharfen Medicamenten 5 Monat lang gequälet und ein starcker Zufluss erweckt worden, so dass man auch meines Rats begeret hat. Der Feler aber war meines Erachtens nicht allein beim Chirurgo, sondern auch am Patienten. Der Chirurgus zwar tate ätzende Arzneien über das wild Fleisch auf dem grossen Zehen, die Patientin aber hielt sich unmässig, und war der Gichten unterworfen, auch dem Wein ergeben.» Durch Muralts Behandlung wurde sie «innert 14 Tagen glücklich geheilet».

Meister Bleuler verdiente zuwenig

Der erste in unserer Gemeinde wohnende Arzt bzw. Scherer, den wir kennen, ist ein Bleuler im Kleindorf. Allerdings ein Arzt nach der Weise jener Zeit, der ebenso sehr Bauer als Mediziner war. Seinen vollen Namen erfahren wir aus dem Totenbuch, in dem ihm der Ehrentitel «Meister» beigefügt wird: «Mstr. Hans Ulr. Bleuler, der Barbierer, starb zu Ryhen im Baslergebiet Nov. 1679.»

Was ihn nach Basel getrieben hatte, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich brachte ihm seine Kunst in Zollikon nicht viel ein. Dafür scheint auch der Umstand zu sprechen, dass sein Sohn bald nachher im Spital starb, wohin gewöhnlich nur ärmere Leute ihre Zuflucht nahmen.

Mehr erfährt man aus «Das alte Zollikon» über die Ärztefamilie Wirt, die annähernd ein Jahrhundert lang in der Gemeinde ihren Beruf ausübte. Ihr Einzug scheint in Zollikon grosse Freude und Genugtuung ausgelöst haben, nahm ihn das Dorf 1698 doch einhellig als Gemeindebürger an. Er erwarb eine grössere Liegenschaft im Gstad, in der in den 1780er Jahren auch sein Berufskollege Doktor Kunz Wohnsitz nahm, dort praktizierte und verstarb.

Privates Alters- und Pflegeheim

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts mussten sich die Landärzte im Kanton Zürich wie die übrige Bevölkerung durch harte Zeiten schlagen. In Ergänzung zu seiner nicht sehr lukrativen Praxis und der kleinen Garten- und Landwirtschaft behalf sich Wirt daher durch die Aufnahme chirurgischer Lehrlinge und älterer, pflegebedürftiger Kostgänger mit einem Nebenerwerb. Damit verwirklichte er wohl als Erster in unserer Gemeinde die Idee eines privaten Alters- und Pflegeheims. In den 1780er-Jahren scheint er dann die Gemeinde verlassen zu haben, worauf in Zollikon eine arztlose Zeit geherrscht zu haben scheint.

Mit Felix Bosshart (1778–1837), Sohn eines wohlhabenden Bauern im Hinterdorf und überzeugter Junggeselle, liess sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein neuer Dorfarzt nieder, über den in «Das alte Zollikon» eine ausführliche Würdigung erschien. Sein Patientenkreis erstreckte sich weit über die Dorfgrenze hinaus; selbst in Erlenbach, Küsnacht, über Hirslanden und Riesbach und sogar bis Oberstrass. Er genoss einen aussergewöhnlichen Ruf als sehr gut ausgebildeter Arzt.

Als Dreizehnjähriger kam er in die Lehre zu Operateur Burkhart in Zürich, wo er fünf Jahre blieb. Dann wechselte er zu einem Arzt in Brugg. In dessen Praxis vertiefte und erweiterte er seine Grundkenntnisse in der Heilkunde. Bosshart war es auch ein Anliegen, seine Fremdsprachen-Kenntnisse zu verbessern. Daher begab er sich in die welsche Schweiz, wo er mit grossem Eifer Französisch lernte; daneben arbeitete er in einer ärztlichen Praxis.

Studium in Paris

Gelegentlich fand er sogar Zeit, seinen Eltern in Briefform über seine Tätigkeit «in der Fremde» zu berichten. So schilderte er eine Behandlung, die er ohne Zutun seines «Lehrmeisters» zur Zufriedenheit des Patienten durchgeführt habe: «Jetzt ist der Mann wieder hergestellt, ohne dass ihn mein Herr einmal gesehen hatte.»

Im gleichen Brief bat er seine Eltern um finanzielle Unterstützung für seine Weiterausbildung in Paris mit den Worten: «Trachtet nicht, mir Vermögen zu hinterlassen, sondern helfet mir auf die Stufe zu kommen, die ich mit allem Fleiss ersteigen möchte. Das ist das beste Erbgut.» Bossharts Wunsch wurde erfüllt; er durfte nach Paris und dort von etwa 1800 bis 1802 bei berühmten Ärzten und Professoren studieren.

Hierauf fühlte er sich so gut ausgebildet und erfahren, dass er eine eigene Praxis zu eröffnen wagte. Er wählte dafür, wohl nicht zuletzt seiner guten Französischkenntnisse wegen, ein Dorf im Neuenburger Jura, doch nach einigen Jahren wandte er sich wieder seinem Geburtsort zu und wurde zum Zolliker Dorfarzt.

In der Gemeinde galt er als umgänglicher und humorvoller wie auch strenger und achtsamer «Tokter». So war es ihm ein Anliegen, armen Patienten keine Rechnung zu stellen: In seiner Buchhaltung findet sich immer wieder der Eintrag «gratis» oder «geschenkt». Gegen Leidende war er einfühlsam, gegen Ungeduldige und Wehleidige dagegen zynisch und gelegentlich barsch.

Wo er Hausbesuche machte, achtete er auf strenge Ordnung und Reinlichkeit. Gegenüber von Trinkern und Patienten, die sich mutwillig selber krank machten, pflegte er kein Blatt vor den Mund zu nehmen und zeigte, dass er in der Fremde sein Zürichdeutsch nicht verlernt hatte. Seine Zolliker Freunde widmeten ihm nach seinem Tod einen Gedenkstein, der heute im Garten des Obristenhofes an der Oberdorfstrasse 19 steht.

Die Rolle der Frauen

In früherer Zeit erledigte in der Regel die Arztfrau als «Medizinische Praxis-Assistentin» die Geschäfte und Handreichungen im Ärztekabinett. Eine Ausnahme bildeten die Geburtshelferinnen, die in jeder Gemeinde als gewählte Hebammen im Einsatz standen. Ihre Wahl geschah in der Regel im Rahmen einer Kirchgemeinde-Versammlung und unterstand somit dem Stillstand, der heutigen Kirchenpflege.

Ihre Ausbildung erwarben die Hebammen empirisch durch Assistenz bei Hausgeburten. Da früher alle Kinder zu Hause geboren wurden, waren sie die wichtigsten medizinischen Spezialistinnen in der Gemeinde.

Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten wurden regelmässig durch den Bezirksarzt überprüft. Die Zolliker Geburtshelferinnen hatten sich dafür nach Meilen zu begeben, wo sie ein Dutzend Fragen zur Geburtshilfe und zum Wochenbett zu beantworten hatten. Das Prüfungsresultat meldete der Bezirksarzt dem Stillstand.

In deren Protokoll vom 8. Januar 1815 ist beispielsweise vermerkt: «Das Zeugnis über alle 3 hiesigen Hebammen, nämlich: Zus. Bleuler, geb. Bleuler, Spetthebamme, Zus. Bleuler, geb. Kienast, und für den Berg Ester Schaufelberger geb. Trüeb lautete sowohl in Absicht auf ihre Geschicklichkeit als in Absicht auf ihre Treue, Verschwiegenheit und Bescheidenheit in ihren Forderungen vollkommen befriedigend.»

Von der Säftelehre in der Antike über die Quacksalber des Mittelalters bis zum Betrieb in einer modernen Notfallstation spannt sich ein gewaltiger Bogen medizinischer Erkenntnisse und Fortschritte. Eines der wichtigsten Ergebnisse ist der Anstieg der Lebenserwartung dank dem guten Gesundheitszustand der Bevölkerung.

Das Zolliker Jahrheft 2022 kann man unter diesem Link bestellen (Einzelexemplare 25 Fr., im Abonnement 22 Fr.) Am Weihnachtsmarkt vom 27. November wird das Jahrheft am Stand des Ortsmuseums verkauft.