Das Dilemma der LandbesitzerInnen

1 KOMMENTARE

19. März 2025 – Aus Zollikon sind beim Kanton über 700 schriftliche Einwendungen gegen die geplante Deponie Brunnenwisen eingegangen. Rund 3500 Personen haben zudem eine Petition der IG DepoNIE unterzeichnet. Aber was sagen eigentlich die Landbesitzer? Eine Auslegeordnung. (1 Kommentar)

19. März 2025 – Aus Zollikon sind beim Kanton über 700 schriftliche Einwendungen gegen die geplante Deponie Brunnenwisen eingegangen. Rund 3500 Personen haben zudem eine Petition der IG DepoNIE unterzeichnet. Aber was sagen eigentlich die Landbesitzer? Eine Auslegeordnung.

VON RENE STAUBLI

Phase 1 ist abgeschlossen. Die Gemeinde Zollikon und die Bevölkerung hatten Gelegenheit, dem Kanton Einwendungen gegen die geplante Aufnahme des Deponiestandorts Brunnenwisen in den Richtplan einzureichen. Zollikons breit organisierter Widerstand wurde auch in überregionalen Medien zur Kenntnis genommen. Über die Haltung der LandbesitzerInnen erfuhr man in den Diskussionen der letzten Monate allerdings nur wenig.

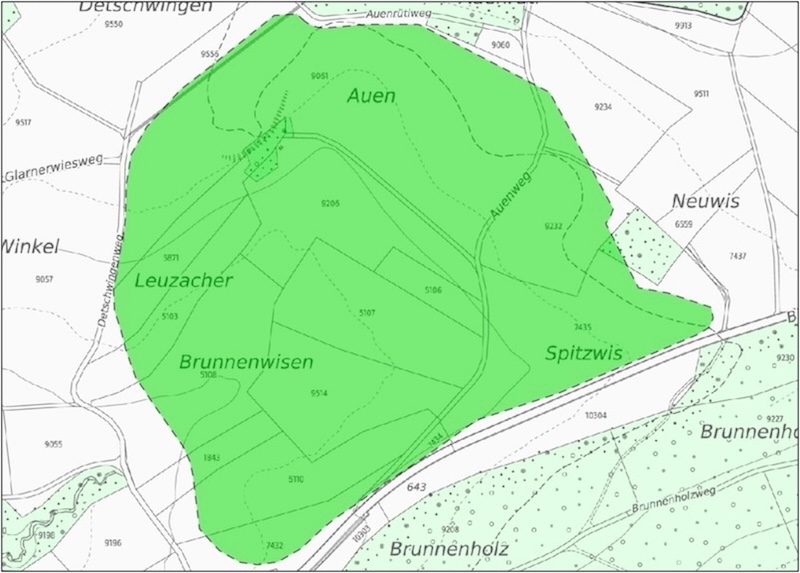

Der geplante Standort tangiert 16 Parzellen mit einer Fläche von rund 160’000 m2, die 7 EigentümerInnen unter sich aufteilen. Rund 60 Prozent besitzen die Nachfahren der weit verzweigten Familie Tobler, deren Urväter schon im 17. Jahrhundert im Sennhof Landwirtschaft betrieben. Etwa 30 Prozent sind im Besitz eines Aargauer Landwirts, auch er mit Wurzeln im Zollikerberg. Ein weiterer, eher kleiner Player ist die Gemeinde Zollikon. Heute bewirtschaften zwei Bauern das gesamte, weitläufige Gelände in der Naherholungszone auf der Basis von Pachtverträgen.

Die Meinungen sind noch nicht gemacht

Die Angehörigen der Familie Tobler sprechen nicht mit einer Stimme. Der Vertreter des grössten Familienzweigs – der Erbengemeinschaft Julius Tobler – schreibt auf Anfrage der «ZollikerNews» aus dem Tessin: «Eine Deponie ist eine überaus komplexe Angelegenheit. Wir als Erbengemeinschaft sind im Prozess einer möglichst unabhängigen, faktenbasierten Meinungsbildung. Mehr gibt es im Moment dazu nicht zu sagen.»

In den kleineren Zweigen der Familie sind die Meinungen ebenfalls noch nicht gemacht. Gegen eine Deponie spreche, dass der Bau zu einem tiefen Eingriff in die Natur führen würde. Es sei nicht sicher, dass auf diesem Grund jemals wieder eine ertragreiche Landwirtschaft betrieben werden könne. Es gebe zwar Deponien, die zu kleinen Naturschutzgebieten geworden seien. Das sei schön, trage aber nichts zur Ernährung der Bevölkerung bei. Dafür brauche es die Landwirtschaft.

Andere Familienmitglieder stossen sich «an der einseitig ablehnenden Kommunikation zum Thema». Der Kanton habe zu Deponie-Besichtigungen eingeladen, «aber nur wenige von denen, die jetzt laut Nein rufen», hätten diese Möglichkeit genutzt. Man habe bei der Besichtigung erfahren, wie viel Abfall die Gesellschaft jährlich produziere, und dass eine Deponie auch schonend in mehreren Etappen angelegt werden könne. Eine Landbesitzerin sagt: «Wir fliegen und wollen keine Südanflüge. Wir produzieren Abfall und wollen keine Deponie. Wir sind einfach nur dagegen, und das ist aus meiner Sicht einfach zu wenig differenziert.»

Klar ablehnend zur Deponie äussern sich die Gemeinde Zollikon und der Aargauer Landwirt, der 30 Prozent des Bodens besitzt und ihn seit vielen Jahren verpachtet. Er sagt: «Ich bin gegen eine Deponie, weil man damit den beiden Bauern die Existenzgrundlage entziehen würde.»

Der Profit – ein Tabuthema

Etliche Landbesitzende räumen Kontakte zu den privaten Entsorgungsfirmen ein, welche die Deponie betreiben möchten. Es seien grosse Summen geboten worden, wird gemunkelt. Aber niemand will öffentlich Stellung nehmen oder Zahlen nennen – nicht einmal vertraulich. Eine grobe Rechnung lässt sich trotzdem anstellen.

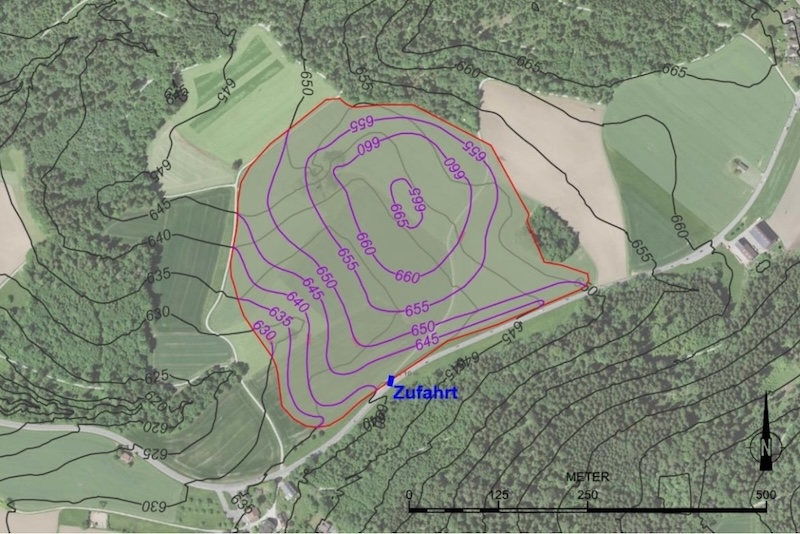

In der Deponie Brunnenwisen hätten laut den Unterlagen des Kantons 1,6 Millionen m3 Abfall Platz, was ungefähr 2,8 Millionen Tonnen entspricht. Die Rede ist von wenig schadstoffhaltigen, gesteinsähnlichen Abfällen, die nicht anders verwertet werden können (Typ B). Die Entsorgung einer Tonne Abfall dieses Typs mittels Lastwagen kostet am Markt derzeit knapp 60 Franken. Das ergibt aus Betreibersicht Einnahmen von rund 170 Millionen Franken für die gesamte Deponie.

Umgerechnet auf die Fläche von 160’000 m2 ergibt sich also ein Ertragswert von rund 1000 Franken/m2. Wenn die privaten Entsorger 10 Prozent ihrer Erträge abliefern würden, könnten die grössten Landbesitzer – die Erbengemeinschaft Tobler und der Aargauer Landwirt – mit ihren je 50’000 m2 Fläche mit einer Entschädigung von je 5 Millionen Franken rechnen. Es geht also um viel Geld.

Betreiber halten sich bedeckt

Wir haben diese Rechnung den privaten Entsorgungsfirmen Eberhard aus Kloten und Bereuter aus Volketswil vorgelegt und um eine Rückmeldung gebeten. Beide Firmen stehen in Kontakt mit Zolliker Landbesitzern in der Brunnenwisen, beide wären am Geschäft interessiert.

Bereuter äusserte sich so: «Wir möchten Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Antworten auf Ihre Fragen liefern. Sei es, weil wir mit dem Projekt zu wenig vertraut sind, sei es, weil es bei der Berechnung von Erträgen noch zu viele unbekannte Variablen gibt.»

Die Firma Eberhard reagierte ebenfalls ausweichend: Bei den Kontakten im Winter 2023/24 sei es primär um die Vorstellung der Projektidee gegangen und einer möglichen Form, wie man sich vertraglich einigen könnte. «Wie hoch die Entschädigungen ausfallen könnten, hängt stark von der Deponiegrösse ab.»

Asbest und radioaktives Material

Aber nicht nur. Der Geldfluss hängt auch davon ab, welche Abfallsorten gelagert werden können. Vorbehältlich «umfangreicher Felduntersuchungen» käme der Standort Brunnenwisen nicht nur für den Typ B (gesteinsähnlich, wenig schadstoffhaltig) in Frage, sondern grundsätzlich auch für Abfälle der Typen C bis E, bestätigt Katharina Weber von der Medienstelle der kantonalen Baudirektion. Das wären unter anderem auch asbesthaltige und schwach radioaktive Stoffe.

«Diese klingen während der ordentlichen Nachsorge der Deponie (50 Jahre) vollständig ab und gelten danach nicht mehr als radioaktiv», schreibt Weber. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) verfolge das Ziel, die Typ E-Abfälle soweit wie möglich zu reduzieren. Dieser Deponietyp werde dadurch aber nicht vollständig verschwinden, da es für gewisse Abfälle (z.B. schwach gebundenen Asbest) keine alternativen Entsorgungswege gebe.

Einzelne Landbesitzer der Brunnenwisen sorgen sich auch, dass sie als Grundeigentümer und nicht etwa die privaten Deponiebetreiber für spätere Probleme mit der Deponie haftbar seien, auch noch nach Jahrzehnten, beispielsweise bei einer nötigen Sanierung der Drainage.

Das sei nicht der Fall, heisst es bei der Medienstelle des Kantons. In den ersten fünf Jahren nach dem Verschliessen der Deponie sei der private Betreiber für die Nachsorge und allfällige Sanierungsarbeiten zuständig. «Danach gehen die Nachsorge und das Sanierungsrisiko auf den Kanton über.» Die Finanzierung übernehme der Deponienachsorgefonds. Dieser werde während der Betriebszeit der Deponie durch einen Betrag pro abgelagerte Tonne Abfall finanziert, «also indirekt ebenfalls durch die Verursacher».

Möglichst keine Enteignungen

Eine weitere zentrale Frage: Sind Enteignungen möglich? Die Grundlage für den Bau und Betrieb einer Deponie sei «eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen den Grundeigentümern und dem Deponiebetreiber», schrieb die Baudirektion bei einer früheren Anfrage der «ZollkerNews» im April 2024. Enteignungen seien «rechtlich grundsätzlich möglich, aber immer nur, wenn man das Ziel nicht anders erreichen kann». Mit der «Gesamtschau Deponien» schlage der Kanton genügend geeignete Standorte vor.

Gilt diese Aussage auch heute noch? Katharina Weber: «Ja, denn wir gehen davon aus, dass die Entsorgungssicherheit auch ohne Enteignungen gewährleistet werden kann.»

Unsere bisherigen Artikel zum Thema:

10. April 2024: Kanton plant Deponie im Zollikerberg: «Wie ein Blitz aus heiterem Himmel»

11. April 2024: Geplante Deponie im Zollikerberg: Was im Hintergrund ablief

1. Mai 2024: Abfalldeponie im Zollikerberg: Das Sennhof-Dilemma der Firma Utorem

10. Dezember 2024: Zollikon führt die Protestbewegung an

20. Februar 2025: Gemeinde will Deponie unbedingt verhindern

13. März 2025: Die Unterlassungssünde

Wenn Sie unseren wöchentlichen Gratis-Newsletter erhalten möchten, können Sie sich gerne hier anmelden.

1 KOMMENTAR

Ich gehe davon aus, dass die Standortwahl aufgrund einer umfassenden Beurteilung erfolgt ist. Somit ist für mich unverständlich, dass sich der Gemeinderat nicht differenzierter zur Deponie äussert. Irgendwo muss unser gemeinsam produzierter Abfall deponiert werden. Das darf auch einmal in einer reichen Gemeinde sein.